2024年9月16日,深圳大學(xué)高等研究院蔡興科研究員團(tuán)隊(duì)在Nature Communications發(fā)表了一篇題為“Operando identification of the oxide path mechanism with different dual-active sites for acidic water oxidation”的學(xué)術(shù)論文�����。該論文第一單位為深圳大學(xué),第一作者為深圳大學(xué)高等研究院博士后及倩倩���,蔡興科研究員與中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授閆文盛共同擔(dān)任通訊作者��。研究團(tuán)隊(duì)在論文中構(gòu)建了一種局域結(jié)構(gòu)對(duì)稱但電荷分布不均勻的Mn4-δ-O-Ru4+δ微結(jié)構(gòu)��,并在酸性電解質(zhì)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)析氧反應(yīng)的翻轉(zhuǎn)����,并通過(guò)系列原位表征驗(yàn)證不同種類的雙金屬位點(diǎn)協(xié)同促進(jìn)電化學(xué)析氧反應(yīng)的發(fā)生�����,能夠在原理上實(shí)現(xiàn)對(duì)析氧反應(yīng)路徑的操控����。

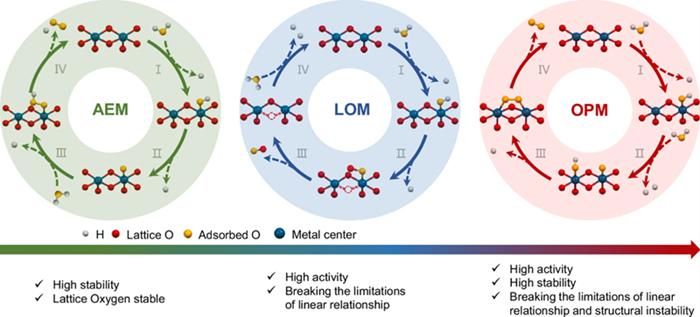

析氧反應(yīng)的微觀反應(yīng)路徑直接影響反應(yīng)性能���,揭示催化劑的微觀結(jié)構(gòu)和宏觀性能之間的構(gòu)效關(guān)系具有重要意義�����。傳統(tǒng)的吸附氧反應(yīng)機(jī)制(AEM)和晶格反應(yīng)機(jī)制(LOM)因其本征的線性限制和熱穩(wěn)定結(jié)構(gòu)被破壞的特征�����,限制了高活性和高穩(wěn)定性之間的平衡�����。近期的研究表明����,一種新型的氧反應(yīng)機(jī)制(OPM)�����,即吸附在臨近兩個(gè)催化位點(diǎn)的氧原子直接耦合生成氧氣分子�����,能兼具高活性與高穩(wěn)定性�。目前對(duì)這種機(jī)理的報(bào)道僅限于相關(guān)催化劑的發(fā)現(xiàn)及其性能研究,而對(duì)其微觀機(jī)理的理解較少��。很多的常規(guī)認(rèn)識(shí)認(rèn)為通過(guò)其他元素的摻雜可以調(diào)控原有活性原子的間距�,從而使得臨近的氧原子能夠直接鍵合��,摻雜原子不作為活性位點(diǎn)參與反應(yīng)���。

而在本研究中,研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)將Mn原子置換摻雜入RuO2晶格中后���,會(huì)形成一種獨(dú)特的Mn4-δ-O-Ru4+δ微結(jié)構(gòu)����,基于原位X射線傅里葉變換紅外光譜���、X射線吸收譜學(xué)和差分近邊譜學(xué)�、同位素標(biāo)記質(zhì)譜等技術(shù)����,揭示了Mn和Ru同時(shí)充當(dāng)反應(yīng)活性位點(diǎn),且雙金屬活性位點(diǎn)上的中間體直接發(fā)生氧氧偶聯(lián)過(guò)程���,打破了科研界對(duì)于OPM機(jī)制的固有認(rèn)知����。由于沒(méi)有晶格氧產(chǎn)于反應(yīng)���,因此其穩(wěn)定性也很好��。甚至由于電荷可以在Mn4-δ-O-Ru4+δ微結(jié)構(gòu)中快速轉(zhuǎn)移����,其耐酸/氧化電位能力要遠(yuǎn)好于RuO2���。

圖1. AEM�����、LOM�����、OPM反應(yīng)路徑及其特點(diǎn)的示意圖����。

該研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金(52373266�����、12305364�����、12275271)和國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目(2023YFF0716100���、2021YFA1600800)的支持���。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-52471-7